Pink Floyd, 50 anni di "Wish You Were Here"

Il 12 settembre 1975 i Pink Floyd pubblicano “Wish You Were Here”: domani pubblicheremo un'ampia e dettagliata storia dell'album, oggi anticipiamo l'anniversario con la storia delle canzoni di "Wish You Were Here".

Shine On You Crazy Diamond (Parts I–V)

Il disco si apre con un saluto struggente, “Shine On You Crazy Diamond”, la suite dedicata a Syd Barrett, l’amico perduto, la mente geniale che aveva acceso la fiamma dei Pink Floyd.

La prima versione del brano fu lunga, ambiziosa, un affresco musicale lungo 25 minuti creato mescolando meraviglie sonore di chitarra, sintetizzatori, basso e batteria. Dopo aver sbagliato una prima take, costata diversi giorni di lavoro, per un errore di utilizzo del nuovo mixer (un'eco indesiderata, registrata per sbaglio sui tom della batteria), si rimediò in fretta suonando una versione di spessore in un solo giorno. I sintetizzatori si rivelarono un'altra sfida. David Gilmour spiegò che catturarne tutte le frequenze su nastro era quasi impossibile. Tuttavia, la sua chitarra riuscì a inserirsi con grazia in quell’atmosfera sospesa, malinconica. A proposito del suono della chitarra, quella per “Shine On” venne incisa nell'ampio Studio 1 di Abbey Road, solitamente riservato alle orchestre, per ottenere un suono più profondo e avvolgente.

L’intro (Part 1), quasi eterea, nacque da un esperimento del 1973 chiamato “Wine Glasses”: bicchieri suonati con le dita, registrati nota per nota per costruire accordi come su un sintetizzatore primitivo: una follia al limite del maniacale che solo i Floyd potevano portare a termine.

Una particolarità è legata a una sezione al pianoforte che Wright aveva aggiunto alla “Part 3” di “Shine On”, che risultava però assente dal multitraccia utilizzato per la versione “Immersion” del 2011. Il tastierista l'ha aggiunta nuovamente alla versione multicanale pochi mesi prima di morire, registrandola ai British Grove Studios. È l'ultimo lavoro inciso da Wright per i Pink Floyd prima della sua scomparsa.

Welcome To The Machine

Come rendere musicale la discesa glaciale nel cuore del poco rassicurante mondo dello show business. “Welcome To The Machine” racconta, secondo Waters, l’ingresso del giovane artista (probabilmente Syd) in un mondo spietato, che ti accoglie con finta gentilezza per poi inghiottirti e risputarti fuori quando non servi più.

Il pezzo è quasi interamente elettronico: sintetizzatori VCS3, nastri manipolati, effetti sonori. Gli unici strumenti acustici sono la chitarra, i piatti della batteria e la voce – questa volta modificata con un piccolo trucco. Gilmour, che cantò l'intero brano, era in difficoltà con le note alte, registrò abbassando la velocità del nastro di un semitono, per poi riportarlo alla velocità normale in riproduzione. Risultato: una performance intensa e alienata, perfettamente coerente con il tema.

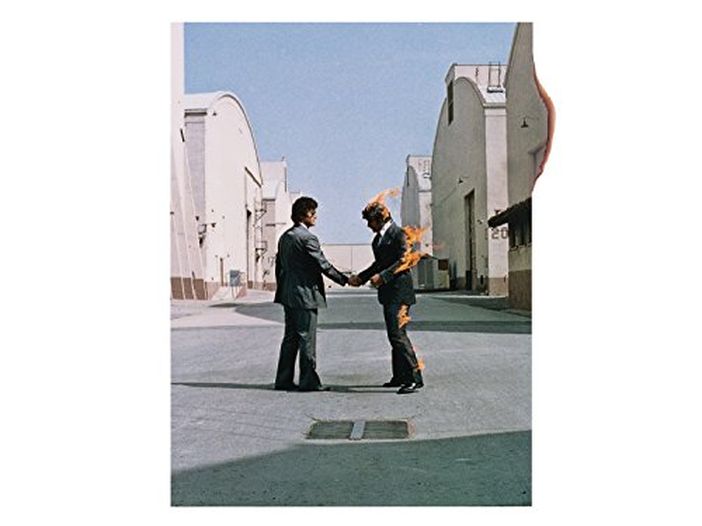

L’atmosfera si fa ancora più inquietante con l’ascensore finale, che si apre su un party pieno di voci finte, risate di circostanza e strette di mano. Un mondo senza anima.

Nel 1977, per le esibizioni dal vivo, Gerald Scarfe – illustratore britannico – realizzò una potente animazione, anticipando il legame che lo unirà alla band per “The Wall”.

Have A Cigar

Qui Waters cambia bersaglio: non più solo la “macchina”, ma le persone che la gestiscono. “Have A Cigar” è un ritratto grottesco di un discografico che si rivolge al protagonista con un rassicurante “dear boy” pieno di finto e ipocrita affetto. È il mondo carico di ignoranza e pressapochismo di certi discografici che chiedono a uno della band “Which one’s Pink?” (“Chi di voi è Pink?”), convinto che “Pink Floyd” fosse una persona. Un testo sarcastico, pungente, ispirato ai manager americani da loro incontrati nel tour del 1973.

La base è funky, ritmica, con chitarra e tastiere suonate contemporaneamente da Gilmour. Ma la parte vocale mise in crisi Waters, che non riusciva a cantarla come voleva. La soluzione arrivò con Roy Harper, cantautore inglese e amico della band, che prestò la voce per il brano. Una scelta opportuna, in quanto il protagonista della canzone era un discografico, dunque persona esterna alla band. Waters, che si legò al dito la scelta della band di accettare un vocalist esterno, non ne fu mai completamente soddisfatto: non tanto per il timbro vocale, quanto per l'interpretazione troppo caricaturale e spinta. Nella versione “Immersion” del 2011 è stata inserita una versione cantata in duetto da Waters e Gilmour. Dal canto suo, Harper ha continuato a lamentarsi nel corso degli anni per non aver ricevuto quanto richiesto come compenso per aver cantato nel brano che all'epoca uscì anche su singolo ufficiale.

Indimenticabile l’effetto di transizione finale: la canzone sembra risucchiata da una radio. Un rumore di interferenze, come quando si cerca una stazione FM, lascia spazio all’attacco acustico della traccia successiva. Un effetto che fu realmente ottenuto registrando la radio dell’auto di Gilmour e sovrapponendola in studio. Per gli storici, la parte orchestrale captata dalla radio che anticipa il brano successivo è il quarto movimento della IV sinfonia di Tchaikovsky.

Wish You Were Here

Una ballata semplice, diretta, profonda, con chiare influenze country, che non ti aspetti in un disco dei Pink Floyd. Gilmour la stava strimpellando sulla chitarra acustica a 12 corde in sala regia dello Studio 3. Waters lo sentì e gli chiese: “Che cos’è?”. Da lì nacque una delle canzoni più iconiche della storia del rock, una delle più conosciute e apprezzate dei Pink Floyd. La scrittura fu condivisa tra Gilmour e Waters. Il testo, nato da alcune frasi appuntate da Waters, fu completato in studio. Il giro armonico è tra i più essenziali della band, suonato su una Martin G35 a 12 corde comprata da Gilmour a New York nel 1972.

L’idea di aggiungere un violino nella canzone rappresentò un tocco in più e fu, come capitava spesso con i Floyd, un episodio casuale. Stéphane Grappelli, leggenda del jazz, in quei giorni stava registrando negli stessi studi londinesi in compagnia di Yehudi Menuhin. I Pink Floyd provarono timidamente ad invitarlo a suonare sulla title track dell'album. Grappelli incise una breve parte, appena udibile nei secondi finali del brano, mentre il “vento” lo accompagna verso la coda. Un dettaglio tanto discreto quanto poetico. Nel 2011, la versione completa con il violino di Grappelli fu recuperata e pubblicata nella riedizione Immersion. Curiosamente, il celebre violinista citò una melodia del “La Sposa Venduta” di Smetana, dando un ulteriore tocco classico al brano.

Grappelli chiese e ottenne dai Pink Floyd un compenso di 300 sterline per una performance che, alla fine, non venne nemmeno inclusa nel missaggio finale dell’album. Una cifra che, se confrontata con le sole 30 sterline ricevute due anni prima da Clare Torry per la sua intensa interpretazione in “The Great Gig in the Sky”, evidenzia una disparità — non solo artistica — decisamente avvilente.

Shine On You Crazy Diamond (Parts VI–IX)

Il viaggio si chiude dove era cominciato. La parte finale della suite riprende l’atmosfera sospesa dell’inizio, ma con nuove sfumature. L’apertura della “Part VI” richiama “One Of These Days”, con il basso immerso in un turbine di vento e prosegue con un duello tra la steel di Gilmour e il Minimoog di Wright. Poi, un lungo sviluppo strumentale, fino alla “Part VII”, cantata da Waters nello stile della “Part IV” anche se più breve. Seguono tre minuti di intermezzo funk-rock in quattro quarti (“Part VIII”), basato su un ostinato arpeggio di chitarra di Gilmour, nel quale si inseguono chitarra e synth in perfetta simbiosi post-psichedelica. Nel brano si distingue il suono del nuovo giocattolo di Wright, la tastiera Clavinet, già utilizzata in “Have a Cigar” e ispirata allo stile della hit “Superstition” di Stevie Wonder.

Il climax arriva con la “Part IX”, da molti considerata come una marcia funebre: un’epica chiusura dominata dal pianoforte di Rick Wright, in uno dei suoi momenti più intensi. Humphries ricorda: “Rick era un grande pianista. Se avessimo avuto altri venti minuti, forse sarebbe uscito un concerto intero solo per lui”. Nel finale, Wright ci infila un commovente commiato strumentale alla grandezza di Syd: i temi di "See Emily Play", "Bike", "Arnold Layne" e altri frammenti delle origini si insinuano nelle note della tastiera e del basso. Un cerchio che si chiude.

Il pezzo finisce in sol maggiore, in netto contrasto con il sol minore iniziale: una sottile speranza in mezzo alla malinconia.

Che capolavoro!

Domani racconteremo la storia della genesi dell'album.