Quando il jazz USA aiutò a liberare l’Africa (e viceversa)

Mentre il Belgio ancora indaga nel suo passato coloniale a tinte fosche e nel suo presente ambiguo, il documentarista Johan Grimonprez lo guida nella sua presa di consapevolezza, forte di un’incredibile capacità di unire eventi storici e composizioni musicali che apparentemente non hanno nulla a che fare gli uni con gli altri.

Nel suo “Colonna Sonora per un colpo di stato”, candidato come miglior documentario agli Oscar 2025, Grimonprez prende le mosse dalla celebre protesta di Abbey Lincoln e Max Roach alle Nazioni Unite per l'assassinio di Lumumba per svelare una fitta rete di interconnessioni tra l'Africa in lotta per l'indipendenza e gli Stati Uniti impegnati nella battaglia per i diritti civili. Attraverso una narrazione ricca di aneddoti, pagine di storia dimenticate e retroscena inediti, il regista ci mostra come gli scambi musicali e le ispirazioni politiche reciproche tra i due continenti abbiano dato vita a brani iconici, immortalando un'epoca di fermento e cambiamento.

Dietro il documentario c’è un lavoro di ricerca enorme, che emerge chiaramente parlando anche per pochi minuti con il suo regista. Ho avuto l’occasione di farmi raccontare da lui come è nato questo monumentale progetto che l’ha portato a sfiorare un’Oscar e, soprattutto, cosa l’abbia convinto a utilizzare la musica come filo conduttore della sua narrazione.

Colonna Sonora per un colpo di stato unisce due mondi che sembrano, apparentemente, lontanissimi: il racconto della post colonizzazione degli anni ‘60 e ‘70 in Africa e la musica afroamericana e il jazz come strumento di soft power statunitense durante Guerra fredda.

Il film nasce dal fatto che sono nato in Belgio e sono cresciuto con il portato storico della mia nazione e del suo passato coloniale. Questa storia rappresenta solo una delle pagine più oscure del passato del mio paese. Si tratta di una vicenda che in un certo senso ho scoperto anch'io, dopo un lungo percorso di apprendimento. Anche io non sapevo, ad esempio, del fatto che Louis Armstrong fu inviato in un tour in Africa proprio nel momento in cui Patrice Lumumba veniva deposto dalla sua carica di primo ministro del Congo indipendente. Le macchinazioni della politica internazionale avvenivano sottobanco e la popolazione belga allora non ne era a conoscenza. Oggi invece appare plausibile che il governo di allora fosse in combutta con la CIA. Studiando la questione ho trovato quelle tracce raccontate nel documentario, testimonianze che provano come all’epoca si tramasse non solo per rovesciare il primo governo eletto democraticamente nell’Africa post coloniale, ma anche per assassinare successivamente il primo leader del Congo indipendente. Questa storia sta ancora venendo a galla, quindi ciò che il film racconta finisce anche per far emergere ulteriori fatti. La situazione evolve in modo esponenziale nel Congo orientale di oggi.

Per tornare alla musica, quelli raccontati sono luoghi in cui in questo senso c'è una lunga storia, anche femminile. Questa è una storia è arrivata a me grazie alle donne. È tramite il premio Nobel Dennis Mukwege che ho stretto amicizia con i familiari di Mama Miria Makeba, anche lei musicista. È stata una grande icona musicale in Belgio, così ho scelto un’altra icona altrettanto impegnata sul fronte politico per leggere alcuni gli scritti di Andrée Blouin nel film: Zap Mama. Anche Andrée Blouin è un personaggio importante: è la donna che divenne la speechwriter e capo del protocollo di Patrice Lumumba e per questo finì nella "death list" dell'intelligence belga.

Parlando con i familiari di quanti non ci sono più e facendo ricerche per conto mio, ho scoperto molte cose sulla musica che mi hanno portato alla conclusione che non potevo fare a meno di renderla protagonista del film.

Il tuo documentario presenta la musica come centrale su entrambi i fronti: è usata come strumento di propaganda, ma anche come valvola di sfogo e di ribellione, in un certo senso.

Certo, è sempre stato il ruolo chiave della musica: dare voce a una posizione di dissenso, come quando nel film Abbey Lincoln, cantante jazz e attivista americana, urla di non essere d'accordo con la situazione e usa la musica come forma di protesta, intessendo la sua denuncia nel testo della sua canzone.

Il tuo film ricostruisce ciò che venne prima di quel famoso episodio alle Nazioni Unite, quando artisti jazz come Abbey Lincoln e Max Roach protestarono per l'assassinio di Lumumba. Hai ricostruito una pagina abbastanza trascurata della Guerra Fredda.

Per me, il punto focale del film è come il mio paese, il Belgio, ha considerato la caduta di Lumumba, o il suo rovesciamento, come il punto zero di come voleva affrontare questa appropriazione neocoloniale. È stato messo in moto un meccanismo che permane ancora oggi, quando parliamo di decolonizzazione. In sostanza, la storia della decolonizzazione è anche la storia di come l'Occidente ha preso forma e di come il capitalismo e il comunismo, ma soprattutto il capitalismo, sono stati in grado di definirsi in contrapposizione al Sud globale. Non si può affrontare questa storia se non si include la colonizzazione.

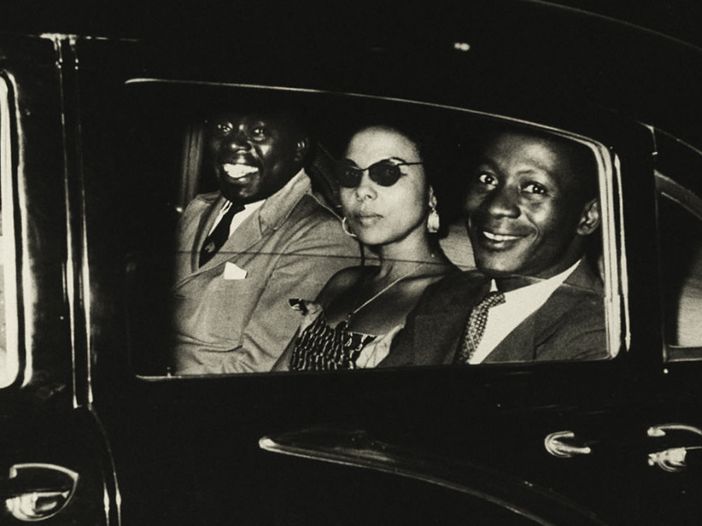

Con mia sorpresa, la musica ha svolto un ruolo di accompagnamento molto importante. Quando Patrice Lumumba è stato rilasciato dalla prigione, nel gennaio 1960, e si è tenuta la tavola rotonda a Bruxelles, lui è stato rilasciato e ha raggiunto Bruxelles in aereo per la tavola rotonda, accompagnato dalla band di rumba African Jazz capitanata da Le Grand Kallé. Perché non c'era solo il jazz, ma anche la rumba, che in sostanza faceva parte di quel palcoscenico politico. E così, quando l'indipendenza viene proclamata alla fine di gennaio 1960 a Bruxelles, durante la tavola rotonda, Le Grand Kallé e Dr. Nico degli African Jazz compongono sul posto "Indépendance Cha Cha", che divenne una grande icona e un inno per la lotta di liberazione in tutto il continente africano. A tal punto che, in un momento successivo in Rhodesia, divenuta Zimbabwe, "Indépendance Cha Cha" divenne un canto di battaglia per diversi movimenti di liberazione.

La prima rumba che si ascolta nel film è "Atingana", composta da Paul Kamba, risalente alla metà degli anni '50. L'indipendenza era cantata a bassa voce nella rumba: prima o poi il mondo cambierà, prima o poi il mondo si capovolgerà. Si dice che la canzone sia stata immediatamente bandita dai colonialisti belgi. La rumba, inoltre, nasce dalla connessione panafricana della quarta e quinta generazione del passaggio transatlantico: congolesi che raggiunsero Cuba e che, attraverso la conga e la storia del cha-cha-cha a Cuba, fecero ritorno in Congo, dando forma alla rumba. Quindi, c'è questa connessione panafricana, che esiste anche con il jazz.

Il jazz ha avuto un ruolo molto importante anche per il movimento per i diritti civili, e certamente quando parliamo di Abbey Lincoln e Max Roach, che ne hanno fatto parte, si percepisce un'ispirazione per l'indipendenza.

Come sei arrivato al jazz statunitense partendo dalla rumba congolese?

Il 1960 è stato cruciale: allora venne definito l'anno dell'Africa, dato cosa stava succedendo in Congo. Quel movimento per l'indipendenza ha ispirato il movimento per i diritti civili negli USA. Bisogna ricordare che quando i musicisti jazz neri venivano inviati in tournée all'estero, spesso sponsorizzati dal Dipartimento di Stato, si trovavano in una posizione ambivalente: da un lato, rappresentavano l'America e i suoi ideali di libertà, dall'altro, subivano ancora discriminazioni e segregazione nel proprio paese. Era un'ironia della sorte. E quindi il movimento per i diritti civili è stato fortemente ispirato dal movimento per l'indipendenza, creando un flusso di idee e di esperienze tra i due continenti.

Per dire: Malcolm X chiamò una delle sue figlie Lumumba, e la sua famiglia fu fortemente ispirata da ciò che stava accadendo nel continente africano. Quindi, c'era questa connessione panafricana quando il movimento per i diritti civili era in pieno svolgimento. Nel 1964, Abbey Lincoln e altri membri del Congress of Racial Equality (CORE) interruppero una sessione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per protestare contro la situazione in Congo per questo motivo. L'evento segnò un momento di crescente radicalizzazione nel movimento per i diritti civili anche negli Stati Uniti: per alcuni fu l’inizio delle Pantere Nere.

Bisogna tenere a mente che la musica faceva parte di quel contesto politico. Non si trattava solo di jazz, ma di molti altri generi musicali che erano collegati a quella lotta per l'indipendenza. E credo si possa affermare che, forse, oggi lo stesso valga per la musica locale a Kinshasa, ad esempio. Musica che nasce dal basso, con ragazzi senzatetto che, utilizzando materiali riciclati, creano musica come forma di dissenso contro l'establishment. Ovviamente, il genere è cambiato, ma molto spesso la musica ha lo scopo di unire le persone e creare comunità, mentre la politica si basa sul divide et impera.

È sorprendente vedere come artisti americani di fama mondiale siano stati costretti dal governo a fare da ambasciatori culturali, spesso con ruoli che celavano operazioni politiche occulte.Questo evidenzia le contraddizioni che dovevano affrontare in quanto afroamericani.

È importante ricordare che, ad esempio, quando Louis Armstrong arrivò in Ghana nel 1956, il suo viaggio era parzialmente finanziato dall'United States Information Agency. Edward Murrow, noto giornalista televisivo, realizzò un documentario seguendo Armstrong nel suo tour, che lo portò anche a Parigi e in Ghana. Per gli Stati Uniti era cruciale che Armstrong si esibisse in Africa, tanto che il concerto al Polo Ground di Accra attirò una folla di 100.000 persone. In un certo senso, questo evento alimentò la politica identitaria e la lotta per l'indipendenza in Ghana. Inoltre, Abbey Lincoln visse per un periodo ad Accra, in Ghana, e "Tears for Johannesburg", un brano tratto da “We Insist! Freedom Now Suite” di Max Roach, fu ispirato dal cortometraggio "Come Back, Africa", in cui le donne strappavano i loro libretti di circolazione in Sudafrica.

Si creò un fertile scambio di idee, e molti artisti afroamericani espressero il desiderio di dare voce alla propria musica non solo in Africa e Medio Oriente, ma in tutto il mondo. Nonostante i tour africani sponsorizzati dal Dipartimento di Stato durassero anche quasi un anno e fossero molto impegnativi, questi musicisti li affrontavano e non erano semplici strumenti di propaganda. Ad esempio, Louis Armstrong si rifiutò di esibirsi in Sudafrica a causa dell'apartheid.

Allo stesso modo, come racconta Tommy Turrentine, Dizzy Gillespie non esitò a esprimere il proprio sostegno a Lumumba e a criticare le ingerenze politiche subite prima di partire. Nonostante le restrizioni che gli impedivano di mescolarsi liberamente con il pubblico, Gillespie cercava attivamente il contatto con i musicisti locali, improvvisando jam session spontanee. Questi artisti si trovavano in una posizione paradossale: inviati all'estero per promuovere l'immagine dell'America, dovevano confrontarsi con la realtà della discriminazione razziale nel proprio paese, dove spesso non avevano pieno diritto di voto. Tuttavia, come sottolineò Dizzy Gillespie, non intendevano certo edulcorare la segregazione razziale in patria.

Anche la trombettista Melba Liston, durante i suoi tour in Medio Oriente, si impegnò in dialoghi significativi con le donne arabe, affrontando questioni di genere e di emancipazione.

Il film impressiona per la quantità enorme di informazioni e fonti dagli ambiti più disparati che riesce a mettere insieme, dalla politica alla musica appunto. Da un lato, la ricostruzione storica; dall'altro, la ricerca musicale, per individuare gli artisti, le loro performance, le canzoni legate alla ribellione in Congo...

In realtà, la musica non è solo un elemento narrativo, ma guida il film anche a livello estetico. Non si tratta di una semplice colonna sonora o di una scelta puramente estetica. Attraverso la ricerca, ho scoperto che la musica ha avuto un ruolo politico fondamentale, culminando con l'irruzione nel Consiglio di sicurezza da parte di Abbey Lincoln e Max Roach. Non potevo ignorare questa storia in cui la musica diventa parte integrante del palcoscenico politico e viceversa. Per rendere omaggio a questo legame, ho cercato di riprendere l'estetica delle Blue Note Records, utilizzando i colori e il design delle copertine dei loro famosi album jazz per presentare sia i musicisti che i politici, trattati come “cantanti solisti” delle composizioni musicali. Era fondamentale che la colonna sonora non fosse solo un elemento estetico, ma parte integrante del concept del film e della mia visione di quel momento storico. Durante la ricerca, ho cercato di dare un significato preciso a ogni brano, creando connessioni non sempre esplicite, ma fisiche e concrete.

Ad esempio, "Alabama" di John Coltrane, che accompagna il discorso di Malcolm X sul bombardamento della provincia di Kwilu nel Congo nel 1964, è ispirata al sermone funebre di Martin Luther King in seguito all'attentato alla chiesa battista di Birmingham. In questo modo, "Alabama" evoca le emozioni suscitate dal bombardamento di cui parla Malcolm X, creando una connessione panafricana.

Come diceva Malcolm X: “Non puoi capire il Mississippi se non capisci il Congo”. Per me, questa frase ha aperto un mondo: il movimento per i diritti civili, il ruolo del jazz, l'ispirazione reciproca tra America e Africa... una connessione panafricana meno visibile oggi, ma che ho cercato di rendere palpabile. D’altronde è lo stesso Max Roach ad affermare che la musica è uno strumento politico, no?

Il tuo documentario è stato candidato agli Oscar, ma non ha vinto. Come sarebbe stato portare questa storia di musica e violenza in un contesto come quello del palco degli Academy Awards?

In realtà, se avessimo vinto, avevamo preparato un momento molto forte, cronometrato per rispettare i tempi della cerimonia, dedicato alla storia del film. Non si trattava di un'iniziativa individuale: insieme a Zap Mama (Marie Daulne), che nel film dà voce al personaggio di Andrée Blouin, avevamo progettato di denunciare la situazione nel Congo orientale, dove Denis Mukwege continua a curare le donne vittime di violenza. Zap Mama avrebbe dovuto leggere un breve discorso, che avevamo attentamente preparato. Avrebbe tirato fuori il foglio di carta su cui l’aveva trascritto dai capelli, come omaggio al gesto coraggioso di Andrée Blouin, che trafugò importanti documenti da diffondere in Occidente proprio nascondendoli nel suo chignon.

Nel suo intervento, avrebbe denunciato come lo stupro e l'omicidio siano ancora strumenti utilizzati dalle milizie private, chiedendo che l'economia estrattiva venga ritenuta responsabile di ciò che sta accadendo nel Congo orientale. Avrebbe mimato il gesto di Andrée Blouin come una sorta di 'easter egg' per chi ha visto il film, che avrebbe immediatamente riconosciuto il riferimento. Naturalmente, la sua presenza sul red carpet, con un abito con lo slogan “Free Congo” ha comuqnue attirato l'attenzione della stampa. Zap Mama (Marie Daulne) è una musicista impegnata, che si è sempre schierata pubblicamente a difesa di Denis Mukwege e della situazione nel Congo.

“Colonna Sonora per un colpo di stato” è disponibile in esclusiva su IWONDERFULL Prime Video Channel.