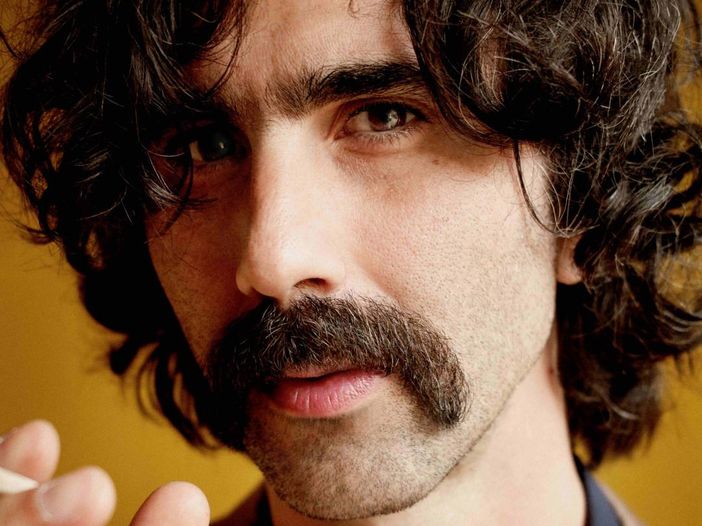

Andrea Laszlo De Simone: "Io devo fare la musica che sono"

"Io non mi sento un musicista. Non più di quanto io mi senta uno a cui piace modellare il legno”. È un momento spiazzante, ma folgorante, dell’intervista con Andrea Laszlo De Simone, uno degli artisti più celebrati dalla critica musicale degli ultimi anni, che ha vinto il premio César per la colonna sonora di "Le Règne Animal" e le cui canzoni diventano virali anche su TikTok.

Nonostante la gentilezza e la disponibilità che riserva anche durante un’intervista, uno di quei contesti che dice di mal sopportare, ma in cui riesce comunque a trovare uno scambio piacevole, l’artista torinese rifugge i riflettori e i palcoscenici. In Andrea Laszlo De Simone non c'è alcuna intenzione di tornare a esibirsi dal vivo in questo momento, preferendo dedicarsi alla scrittura, alla composizione e alla famiglia. "Avrò sempre tempo per tornare su un palcoscenico. Ma non potrò mai tornare indietro nel tempo: i miei figli posso vederli crescere una sola volta. E questa è la prima ragione", sottolinea il musicista: "E non mi piace l'idea di questa mitologia che si crea intorno a chi fa questo mestiere".

Il ritorno del cantautore passa dunque da "Una lunghissima ombra" (qui la nostra recensione), un progetto audiovisivo composto da un album e un film. "Lo scopo non è la pubblicazione", sottolinea il musicista: "Lo scopo è un percorso personale, di accettazione di se stesso, di consolazione per se stesso". Eppure, è un percorso intimo capace di trasformare l’esperienza dell’ascolto in un viaggio collettivo, capace di attraversare emozioni, ricordi e ombre che appartengono a tutti.

Quali sensazioni, paure o aspettative hanno accompagnato la pubblicazione di "Una lunghissima ombra"?

Come sempre, sono un po’ preoccupato dalla sua sovraesposizione. Spero di riuscire a contenerla il più possibile. Ho paura che vada bene: è il contrario di quello che ci si aspetterebbe, ma è così.

Sono passati sei anni da “Immensità”, e otto da “Uomo Donna”. Nel frattempo ci sono stati una pandemia, l’annuncio di un ritiro, un concerto in streaming e altri progetti, tra cui la colonna sonora del film “Le Règne Animal” di Thomas Cailley, vincitore del Premio César.

Avevo deciso di fermarmi con i concerti, e continuo con quella decisione. Ripeto: io temo soltanto la sovraesposizione, tutti quei passi che uno fa e da cui non può tornare indietro, insomma.

Ho due figli, e progetti che riguardano il “fare”, non al fatto di “esibirsi” o di “portarli in giro”. Il compromesso che ho raggiunto è di fare almeno le interviste - qualcosa che ho sempre mal sopportato, come concetto, ma farle è divertente e si rivelano uno scambio piacevole.

In questo contesto, quando e come ha preso idea e poi forma “Una lunghissima ombra”?

Io scrivo e registro nello stesso momento, per cui tutto succede mentre sta accadendo. Non c'è una premeditazione specifica. In particolare, per questo disco, ho cominciato dall'ultima traccia, “Una lunghissima ombra”, che dà il titolo al progetto. È nata in un momento particolare: c’era il Covid, “Immensità” stava per uscire in Francia e, per quello che stavo vivendo, la metafora dell’ombra mi sembrava adeguata.

Era un momento positivo dal punto di vista lavorativo, anche se per me la musica non è un lavoro e non riesco a vederla in quel modo, pur riconoscendo che le sue conseguenze possono somigliare a un lavoro.

In quel contesto, con la pandemia e la preoccupazione che ne derivava, nutrivo anche della preoccupazione. Così è nato quel pezzo.

C’è stato quindi un periodo di gestazione?

Successivamente ho capito che avrei voluto indagare meglio quella tipologia di pensieri intrusivi, quel tipo di spazio che c'è all'interno dell'essere umano dentro cui affrontiamo noi stessi e il mondo. Ma in maniera isolata, fra un momento e un altro.

Nella presentazione del disco, veniva spiegato che questi “pensieri intrusivi” sono stati portati alla luce, c’è stato un passaggio dal buio a una condizione più luminosa. C'è quindi stata una sorta di liberazione nel mettere in musica, e in immagini, questi “pensieri intrusivi”?

No, perché non è un disco che parla di me, nel dettaglio. Io sono la cavia su cui compiere l'esperimento e l’indagine - perché non potrei mai permettermi di indagare qualcosa di così intimo in nessun altro. Avevo a disposizione solo me stesso per cercare di indagare quei pensieri.

Come sempre, però, ho cercato di farlo col massimo rispetto verso quello che è il mio trascorso reale, che necessariamente include altre persone - le quali hanno il diritto di non venir esposte pubblicamente.

Quando lavoro a un disco, c'è sempre una fase legata davvero alla mia passione. Io sono veramente appassionato, mi piace tantissimo fare musica, mi fa proprio bene: è una necessità pura. Ciò nonostante, andando avanti, diventa un’ossessione - come accade a molte passioni quando vengono vissute in modo individuale e quasi egoista. Per cui, ogni volta, quando arrivo alla fine, è una liberazione. Non tanto per le cose che sono riuscito a dire o a fare; ma perché quando non ne posso più, smetto. Vuol dire che la cosa è finita, finalmente respiro e posso iniziare con una nuova passione, una nuova ossessione.

Ascoltando “Una lunghissima ombra” sembra di compiere un viaggio attraverso il percorso musicale di Andrea Laszlo De Simone: c’è il linguaggio cinematografico, ci sono gli archi e gli inserti elettronici, e c’è il cantautorato.

È un percorso a ritroso. Parte infatti dalla più recente esperienza che ho fatto, quella con il cinema: l’introduzione ha un linguaggio esplicitamente cinematografico. Poi passa attraverso l'atmosfera del singolo “Vivo”, di “Immensità”, di “Uomo donna”, e chiude su “Ecce Homo”.

Nel disco, inoltre, ci sono momenti in cui la voce lascia spazio agli interludi strumentali: si ha la sensazione che non siano le parole a dover esprimere qualcosa, come se la musica stessa diventasse respiro o riflessione.

Le parole aiutano soltanto leggermente la musica a dire quello che sta dicendo. Io tendo a non usarne moltissime, perché spero che sia la musica a comunicarle.

Normalmente, mentre lavoro a un progetto, prima completo gli arrangiamenti e poi improvviso le parole sopra, negli spazi che rimangono, che possono aiutare la musica a esprimere quel che vuole dire.

È in piena coerenza con il concetto del “pensiero intrusivo”: io sono di fronte ad una realtà - in quel caso un panorama musicale - che mi tira fuori le cose.

In quest’ottica, si parte da una maggior presenza di archi e si arriva a spunti di elettronica più incisivi sul finale.

Questo ha un suo senso di linguaggio. Il pensiero intrusivo ti spinge dentro te stesso e per me la musica elettronica è sempre stata qualcosa di più individualista, che suggerisce emozioni più introverse.

Quando si parla della musica di Andrea Laszlo De Simone, spesso viene associato a una serie di grandi cantautori del passato, e spesso vengono citati anche i Radiohead tra le suggestioni di altre influenze che vengono individuate. Andrea Laszlo De Simone è però un artista profondamente legato alla contemporaneità.

Assolutamente. Sono decisamente nel presente. Forse più una falsariga del presente. È un presente masticato, enormemente filtrato da me.

Com’è ha preso forma l’identità artistica e musicale di Andrea Laszlo De Simone?

Attraverso vari passaggi. L’ispirazione maggiore è qualcosa che si è radicato nell’infanzia, grazie alla visione di una serie di film, specialmente quelli che mi hanno fatto vedere i miei genitori, soprattutto di neorealismo italiano e francese. In qualche modo, hanno influenzato la mia estetica. Non si spiegherebbero altrimenti i riferimenti che spesso vengono ambientati nel passato, che non riguardano la tipologia dei miei ascolti.

Non mi definirei comunque un grande conoscitore della musica: non so neanche dove sta il la. Ho più una visione di insieme, del ruolo degli strumenti, di come parlano tra di loro. Ed è qualcosa che ho imparato giocando. Essendomi affacciato alla musica quando ero molto piccolo, i primi mezzi che avevo a disposizione erano il “Canta Tu”, lo stereo, un microfono cheap - che avevano la loro personalità di riferimenti. E mi sono abituato a esprimermi in quel modo, e a coltivare quel tipo di sonorità. Anche adesso che potrei permettermi dei mezzi superiori, io ricerco comunque quella tipologia di effetto. Non è una scelta lucida del presente, è più figlia di un percorso di crescita che mi ha portato a un risultato in cui mi riconosco.

Anche perché, e ci tengo a dirlo, io non faccio musica che mi piace. Non sarei neanche capace: dovrei fare la cover di qualcun altro, e non riesco. Io devo fare la musica che - mio malgrado - sono. E devo accettarla, che mi piaccia o meno. Infatti lo scopo non è la pubblicazione: lo scopo è un percorso personale, di accettazione di se stesso, di consolazione per se stesso. Non faccio mai pensiero a chi eventualmente ascolterà qualcosa di mio. E meno male. Altrimenti, sarebbe una vita da incubo. Sarebbe orribile.

Seguendo questo discorso, provando a inquadrare Andrea Laszlo De Simone nel panorama musicale odierno, “avventuriero” sembrerebbe la parola più sbagliata.

Non sono per niente un avventuriero. Nel panorama musicale odierno mi ci trovo, mio malgrado, avendo accettato le sollecitazioni esterne, quando mi hanno chiesto di pubblicare - ma ovviamente alle mie regole, che mi hanno tutelato fino a questo momento.

Io non mi sento un musicista. Non più di quanto io mi senta uno a cui piace modellare il legno. A me piace fare quella cosa lì. Il fatto che sia diventato un lavoro è bizzarro. Invece, è estremamente naturale il fatto che non riesco a considerare la musica un lavoro. Non ce la faccio, mi piace troppo. Invece, i concerti, le interviste, le apparizioni televisive - che come si sarà notato non faccio - non riesco a farli miei. Quello si che è un lavoro: io stimo moltissimo le persone che hanno un'altra personalità, che hanno altri mezzi, altre capacità, e che quindi possono vivere appieno un tipo di esperienza che però non fa per me.

“Una lunghissima ombra” non è solo un disco, ma un progetto audiovisivo, composto da album e film. Com’è nata l’idea di accompagnare le diciassette tracce del disco con delle immagini filmiche.

È qualcosa che ho sempre fatto con i miei lavori ed è qualcosa per cui raramente mi sono appoggiato a terzi. Tendo a farlo io perché sono potenziali chiavi di lettura, e quindi compete me. In particolare per questo disco era più che necessario: avendo scelto una metafora molto semplice, che è quella della formazione dell’ombra, dovevo avere almeno tre oggetti. Perché l'ombra si forma così: serve che ci sia la luce e serve che ci sia un oggetto di mezzo che possa proiettare le ombre. Per cui, il film è il punto di luce. È un punto di luce che si smarca da ogni tipo di narrazione, che vuole lasciare liberi - prima di tutto me stesso - di pensare ad altro. Quindi non dover seguire una narrazione che vuole vincolare il significato dei testi, perché sono pensieri intrusivi: ognuno deve riuscire a vedere se stesso e ad analizzarli secondo il filtro personale.

Ho pubblicato il film inizialmente senza musica, solo con i suoni ambientali dei testi, proprio per mostrare come questo punto di luce illumini i testi, che risuonano come pensieri. E questi testi, sotto la luce, proiettano l'ombra che è la musica.

Cosa ha dettato la scelta delle riprese?

Avevo la musica nelle mie orecchie e se vedevo qualcosa che secondo me lasciava spazio di profondità - non solo allo sguardo, ma anche al pensiero che la canzone cerca di riflettere - fissavo il cavalletto e riprendevo.

Nel film, la canzone “La notte” è visivamente accompagnata dalla ripresa del sorgere del sole. Oltre alla notte, inclusa nel titolo e nelle immagini, il testo del brano sembra rivelare un altro oggetto simbolo: il fiore. In ogni pezzo di “Una lunghissima ombra” è quindi possibile trovare più simboli e più livelli di lettura?

Io me lo auguro proprio. Durante l’ascolto, l’ingrediente fondamentale non è quello che l’ascoltatore sta ascoltando. Non deve pensare a me, deve pensare a se stesso. E vedere quello che sta cercando lui. Altrimenti, se mi devo ritrovare a spiegare una canzone, vuol dire che ho sbagliato tutto.

Un passaggio del testo di “Un momento migliore” recita: “Non voglio pensare al futuro perché sono quasi sicuro che sbaglierò per sempre”. Sembra una presa di coscienza: se sbaglio, vuol dire che sto facendo qualcosa, sto evolvendo.

È una canzone che parla di un momento specifico, un momento casuale di felicità o di soddisfazione, che fa sì che nonostante tutti i propri traumi, tutti i propri errori, non si cambierebbe niente. Perché se tutto ha portato a quell'effimero momento, in cui si è in pace con se stessi.

È un po’ lo stesso spirito che chiude l’album, con “Una lunghissima ombra”?

“Una lunghissima ombra” è la constatazione finale, e al tempo stesso è un commiato, che vuole alleggerire.

Abbiamo aperto questa conversazione con un un'affermazione forte: Andrea Laszlo De Simone non vuole tornare in tour. Non c’è neanche il desiderio di dare una dimensione live a questo album?

Non credo che abbia senso.

Ho quasi 40 anni, ho due figli, e mi piace tantissimo scrivere. Quando fai concerti, invece, vivi sempre la stessa giornata, e non riesci a scrivere. E non vedi neanche crescere i tuoi figli.

Questo non vuol dire mai più. Magari un giorno farò un disco che mi farà dire: "Caspita, questo nasce proprio per essere fatto dal vivo”. O magari, semplicemente, i bambini saranno grandi, o io avrò voglia di altro. Non lo posso sapere adesso.

Mettiamola così: avrò sempre tempo per tornare su un palcoscenico. Ma non potrò mai tornare indietro nel tempo: i miei figli posso vederli crescere una sola volta. E questa è la prima ragione.

E poi ce ne sono delle altre: non mi piace il mondo adesso. In generale, non mi piace rappresentare niente e nessuno. Però, sono convinto che le persone dovrebbero imparare a rappresentare se stesse. E non mi piace l'idea di questa mitologia che si crea intorno a chi fa questo mestiere, non mi piace l'idea di essere il capo di una setta - di parlare e di influenzare le persone quando parlo. Non credo che mi compete.

Non è un sottrarsi dalle responsabilità sociali, è proprio un’istigazione: “Ragazzi prendiamoci ognuno la sua responsabilità". Non io per tutti. Se qualcosa va preteso da qualcuno, va preteso da chi è eletto per doverci rappresentare. Ma non lo fa e non ci rappresenta.

“Immensità” lasciava, quasi come un mantra, il messaggio: “Compiere sempre scelte di cuore”. Qual è invece il monito di “Una lunghissima ombra”?

"Una lunghissima ombra" non parla di qualcosa di tanto diverso, anzi. Mentre “Immensità” è un disco esplicitamente universale, a livello di tematiche. In “Una lunghissima ombra” è un’universalità connaturata, non è la constatazione e il racconto dell’universalità, ma è parlare di qualcosa che appartiene a tutti quanti. Ma che nessuno confessa mai: il proprio senso di colpa, il proprio senso di disagio, la propria complicità, con tutto ciò che detestiamo.

Noi abbiamo bisogno di sentirci migliori di così, ma a tutti gli effetti non lo siamo. Perché abbiamo tutto il repertorio completo: siamo persone meravigliose e orribili allo stesso tempo. L’essere umano è nato così, come è destinato a rimanere per sempre.

Quindi, parlo di qualcosa che è estremamente presente, estremamente universale, estremamente contemporaneo, da ogni punto di vista. Soprattutto in un contesto mondiale come questo.

Quindi, anche “Una lunghissima ombra”, invitando ad ascoltarsi e vedersi, è una scelta di cuore?

Precisamente.