"Taro": amore, guerra e morte nella canzone degli Alt-J

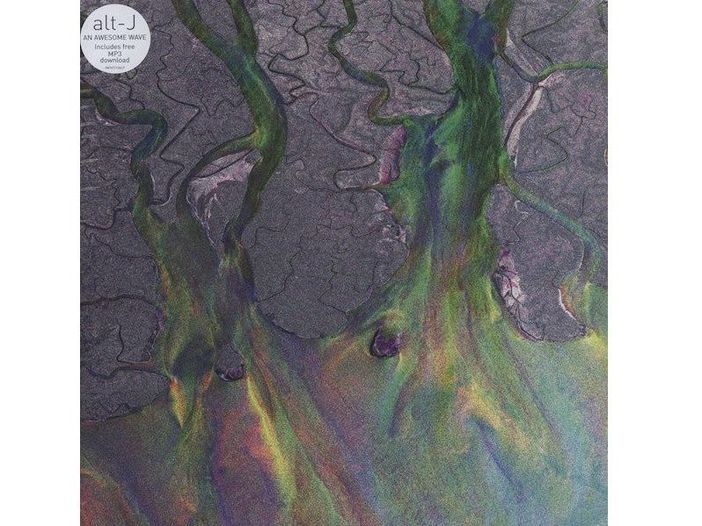

Ci sono canzoni che non urlano per farsi ascoltare. Magari non scalano nemmeno le classifiche a forza di decibel o ritornelli ossessivi. No. Ci sono canzoni che sussurrano, che ti si insinua dentro con la potenza di un amore tragico e una verità che taglia come la lama della memoria. Una di queste si intitola "Taro", e chiude "An Awesome Wave", l’album d’esordio del gruppo britannico Alt-J, uscito nel 2012.

È il commiato, il canto del cigno di un disco che si muove tra suggestioni cinematiche, architetture sonore e piccoli racconti sospesi nel tempo. Ma Taro è molto più di una semplice traccia finale. È una storia d’amore. È una storia di guerra. È la storia, vera, di due anime che hanno scelto di sfidare la morte armate solo di uno sguardo e una macchina fotografica. Loro si chiamavano Gerda Taro e Robert Capa.

Gerda e Robert: quando le fotografie colpiscono più dei proiettili

Lei si chiamava Gerta Pohorylle. Era nata nell’anno 10 del ‘900, nel cuore della Germania da una famiglia di ebrei polacchi e pare fosse decisamente portata per il tennis. Ma quella Germania, quella del 1934, non era più un luogo dove si potesse imbracciare la racchetta, soprattutto se sei ebrea e hai deciso di opporti al partito nazista. Così, a ventiquattro anni, Gerta scappa. Fugge a Parigi, come tanti. E lì si reinventa fotografa. Cambia una consonante del nome e si inventa un cognome: si fa chiamare Gerda Taro. Una nuova identità per una nuova vita. È lì che incontra lui: Endre Ernő Friedmann, anche lui ebreo, anche lui in fuga, anche lui fotografo. Il destino di certo non controlla le carte d’identità, ma quella volta li spedisce entrambi sotto la torre, crocevia delle loro vite in fuga.

Ma non è solo amore, quello che li unisce, anzi. È complicità, è passione per lo stesso sguardo sul mondo. E quando Gerda suggerisce a Endre di inventarsi un nome più “americano”, nasce Robert Capa. Il mito. Lo pseudonimo. L’identità che il mondo ricorderà per sempre. I due iniziano a firmare insieme i loro scatti: Capa-Taro. Non sono semplici immagini. Sono testimonianze. Proiettili di verità che immortalano la sofferenza e il coraggio della guerra civile spagnola.

Gerda era audace. Non solo raccontava la guerra: ci si gettava dentro. Le cronache la dipingono come una figura ispiratrice, una voce che incitava i soldati antifascisti alla resistenza. Una donna che non temeva di avvicinarsi troppo al fronte, pur di cogliere lo scatto giusto. Quello che, forse, sarebbe diventato l’ultimo.

L’ultima corsa di Gerda

Luglio 1937. Gerda ha solo 26 anni. Sta tornando dal fronte di Brunete, in Spagna, aggrappata al predellino esterno di un mezzo militare. È una giornata calda, come solo le giornate estive di guerra sanno essere, e l’aria è densa di polvere e paura. Sopra di loro, arrivano gli aerei. Non ci vuole troppo a capirlo: sono i tedeschi. Mitragliano i convogli repubblicani. Nella confusione, un carro armato della stessa fazione travolge la vettura su cui viaggiava Gerda. I cingoli la schiacciano dalla vita in giù.

Non perde conoscenza. Nemmeno per un istante.

Nel tragitto verso l’ospedale militare di Madrid, tiene le mani strette sulle ferite, cercando di fermare il sangue. I medici, privi di anestetici e antibiotici, provano a salvarla. Ma i suoi organi sono troppo compromessi. Non c’è nulla da fare. Le infermiere ricevono l’ordine: somministrare morfina. Quanta? Tutta quella possibile. Per non farla soffrire.

Ma lei non si lamenta. Non chiede della sua salute. Chiede solo: “Le macchine fotografiche? si sono rotte?”. Il suo ultimo pensiero è per le immagini, per la testimonianza. All’alba, Gerda Taro chiude gli occhi per sempre. E il mondo perde una delle prime donne fotoreporter cadute in battaglia.

Capa decise che avrebbe fotografato la morte solo in primo piano

Robert Capa non fu più lo stesso. La morte di Gerda lo frantumò, come una lente infranta sul campo di battaglia. Continuò il suo lavoro, certo. Con la stessa macchina fotografica, ma con uno sguardo diverso. Uno sguardo che cercava la morte, come se volesse raggiungerla.

Lo vediamo sulle spiagge di Omaha Beach, nel D-Day. Lo ritroviamo in mezzo al fango dell’Indocina. E quando scrivo “lo vediamo” è perchè i suoi scatti, ancora oggi, sono quelli che ritroviamo sui libri di storia. A un passo dai proiettili, sempre più vicino al pericolo. Fino a quel giorno del 1954. Era in Vietnam, documentando un’altra guerra. Mentre scende da una jeep per scattare una foto, calpesta una mina. La sua storia si chiude come quella di Gerda: sul campo. Con una macchina fotografica accanto.

Taro: il canto oltre la morte

E qui entrano in scena gli Alt-J. Joe Newman, il frontman, racconta di essere rimasto folgorato da questa storia. E così, Taro diventa una canzone che dura quattro minuti, ma che racconta in realtà solo quattro secondi. Due prima, due dopo l’esplosione. Tutto si gioca lì. In quel confine sottile tra la vita e l’eternità.

Il brano si apre con una sola parola: Indochina. E già siamo con Capa, pochi istanti prima dell’esplosione. Le immagini si susseguono come sequenze di un film impressionista: “Un flash bianco e giallo… una forza violenta che lacera le membra…”. Poi il silenzio. Capa viene sbalzato via. Resta a terra, a cinque metri dalla sua gamba… e da Gerda.

“Painless with immense distance

From medic, from colleague, friend, enemy, foe

Him five yards from his leg and from you, Taro”

Il ritornello è struggente. Capa parla, o forse sogna, o forse delira. Cita una frase inquietante: “Do not spray into eyes”. È la dicitura che si legge sulle armi chimiche, largamente usate nel conflitto vietnamita. Ma qui diventa un messaggio d’amore: “Ti ho spruzzato nei miei occhi”. Come se la memoria di lei gli avesse invaso le pupille.

Il brano cresce. La batteria entra nel preciso momento dell’esplosione, come se volesse segnare il punto di non ritorno. I suoni diventano sempre più intensi, più psichedelici, quasi spirituali. E quello che sembra un sitar è in realtà una chitarra suonata con un rotolo di nastro adesivo. Un espediente surreale, ma perfetto. Perché Taro non è una canzone che vuole suonare “giusta”. Vuole suonare vera.

I cori finali, registrati con gli studenti della St. Ronan’s School nel Kent, danno al brano un senso di solennità. Come un addio. Come un ultimo abbraccio tra due spiriti che si cercano al di là della carne.

L’eredità di Gerda Taro

Negli anni immediatamente successivi alla morte di Gerda, Capa pubblicò "Death in the Making", un libro di fotografie che racchiude l’anima di quel tempo. Una testimonianza visiva dell’orrore e della speranza. Eppure, nonostante il loro contributo alla storia del fotogiornalismo, non tutto fu semplice. La tomba di Gerda, a Parigi, fu più volte profanata dai fascisti durante la Seconda Guerra Mondiale. Il suo epitaffio, che celebrava il coraggio e lo spirito rivoluzionario, fu censurato dal regime collaborazionista.

Ma oggi, a distanza di decenni, i loro nomi continuano a vivere. Non solo nei libri di storia. Ma anche in una canzone. In quattro minuti di musica che raccontano ciò che a volte mille parole non sanno dire.

La musica è fatta di suoni, certo, ma anche di storie, connessioni e rivoluzioni culturali, piccole o grandi che siano. Nei miei articoli cerco di raccontarla così: con amore, attenzione ai dettagli e una passione smodata per l'aneddotica. Perché dietro ogni canzone c’è una parte di universo che si muove. Lo storytelling come approccio alla critica e al racconto musicale. La mia più grande fonte di ispirazione, in tal senso, è Federico Buffa.

Mi chiamo Marco Brunasso, mi occupo di musica da sempre (e ne scrivo da qualche anno), esplorando artisti, dischi e movimenti che reputo irresistibili e interessanti. Alcuni dei miei articoli sono già stati pubblicati su Rockit e TechPrincess (per quest’ultimo portale ho creato una rubrica di storytelling chiamata Dentro la Canzone). Da pochi giorni ho co-fondato un magazine online chiamato Eye On Hype, e sono fondatore, cantante e bassista della band indie-rock LEHAVRE.