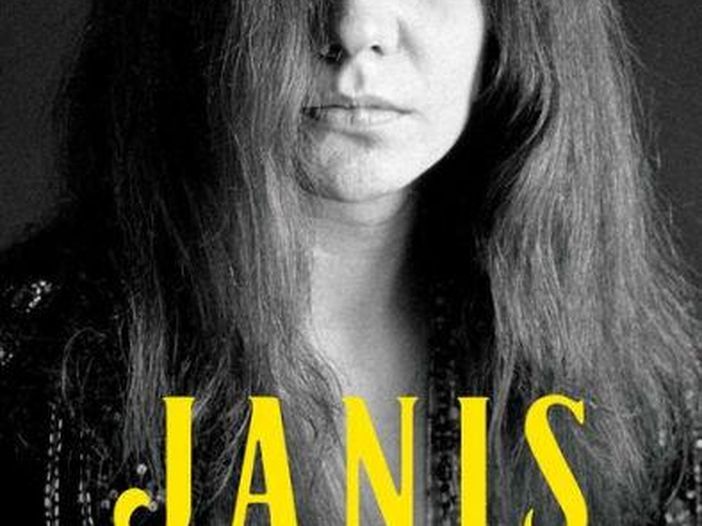

Janis Joplin, la donna forte che stava troppo vicino al fuoco

Non è poi così difficile immaginarsela a quasi ottant'anni (li avrebbe compiuti il prossimo 19 gennaio), Janis Joplin come Aretha Franklin o Etta James, le lady del soul che nella loro straordinaria personalità e nelle risorse inesauribili di una musica senza tempo hanno trovato forza e motivazione per continuare a cantare senza guardare la carta d'identità.

Invece non c'è più (ci ha lasciato il 4 ottobre 1970), perché "era una donna forte che stava troppo vicino al fuoco", come ci ha ricordato anni fa la sorella Laura. Aveva vissuto "sepolta viva" nel blues, infatuata di Bessie Smith fino all'immedesimazione ossessiva. Ma era anche - nei tumultuosi anni Sessanta - figlia del suo tempo, artefice di uno stile interpretativo moderno che l'ha resa una caposcuola tuttora imitata, spesso maldestramente, nei talent show e nei pub di tutto il mondo (non basta urlare e fare il capo gang, per essere Janis).

Prototipo di emancipazione femminile nel mondo maschilista del rock e ispiratrice di innumerevoli colleghe. Icona hippy a San Francisco, cigno di Haight Ashbury (una bella rivalsa per una ragazza sbandata, bruttina e disadattata scappata dal Texas più bigotto e retrivo) e musa - accanto a Grace Slick dei Jefferson Airplane: memorabili le foto in bianco e nero di Jim Marshall che le ritraggono insieme - del rock psichedelico ai tempi dei Big Brother and the Holding Company e di "Cheap thrills", leggendaria copertina a fumetti di Robert Crumb (l'autore di "Fritz the cat") e dentro un fuoco pirotecnico di chitarre acide, blues "cosmici", standard (Gershwin) sbudellati, fiammeggianti soul rock elettrici ("Piece of my heart") come mai prima e mai dopo di allora.

L'iconografia e l'aneddotica che la circondano (la bottiglia di Southern Comfort sempre a portata di mano, l'appetito vorace per sesso e droghe, il bisogno disperato d'amore, l'insicurezza cronica, la bulimia di vita disordinata) sono troppo note per rievocarle un'altra volta. Non era visionaria e avventurosa come Jimi, non era una poetessa maledetta come Morrison. Molto più sanguigna e ancorata di loro alla terra e alle radici, con una voce, una passione e una sofferenza che regalavano al pubblico giovane e bianco una cantante blues di straordinaria purezza e viscerale autenticità. Era anche un'interprete duttile ("Me and Bobby McGee" di Kris Kristofferson e Fred Foster, numero uno postumo in America, è una ballata country) e se n'è andata sul più bello - ai fatidici 27 anni, per un'overdose di eroina in un hotel di Los Angeles - quando con il luminoso "Pearl", uscito postumo, aveva dimostrato di avere trovato piena maturità artistica dopo i tentennamenti e i dubbi che avevano aperto la sua carriera solista (ma "I got dem ol' kozmic blues again mama!", un disco sempre sottovalutato, merita di essere riascoltato) ed esibizioni incerte come quella di Woodstock, esclusa dal montaggio originale del film di Michael Wadleigh.

Se a White Lake (1969) era apparsa snervata, esausta e poco in palla, a Monterey, due anni prima, era stata la sorpresa assoluta del festival, l'unica a esibirsi due volte a furor di popolo nel corso dei tre giorni di festival. Un ricordo indelebile, scioccante, commovente, anche per chi ha visto il film di D. A. Pennebaker magari facendo in quell'occasione la sua conoscenza. Una versione devastante, pazzesca, stratosferica di "Ball on chain" di Big Mama Thornton, l'elettricità furente dei Big Brother che ansima all'inseguimento di quella voce strangolata, sanguinante, grondante d'amore passione e disperazione. Lasciò tutti estasiati, increduli e a bocca aperta come "Mama" Cass Elliot in platea: basterebbero quei suoni e quei fotogrammi di oltre 50 anni fa per ricordarla come l'ultima vera, grande signora del blues.

(Alfredo Marziano)