«LARKS’ TONGUES IN ASPIC - King Crimson» la recensione di Rockol

King Crimson, lingue di allodola in gelatina

I 50 anni di "Lark's tongues in aspic"

Recensione del 23 mar 2023 a cura di Lelio Camilleri

La recensione

LA NASCITA DEL DISCO

Nella sua autobiografia, Bruford (2009) afferma che i King Crimson hanno sviluppato un’abitudine a “cessare di esistere”. Succede nel 1974 e nel 1984, resuscitando poi la formazione, rispettivamente nel 1980 e nel 1993. Nel caso di questa avventura, iniziata dopo la seconda metà del 1972, non si tratta di una conclusione e poi di un nuovo avvio, ma piuttosto di una transizione fra l’incarnazione dei King Crimson di "Islands", disco del 1971, e quelli del disco che ha marcato l’inizio di una nuova avventura: "Larks’ Tongues in Aspic".

"Larks’ Tongues in Aspic" è un album che rappresenta molto bene il ciclo delle fasi creative dei King Crimson. La storia dei King Crimson può essere riassunta attraverso una serie di fasi che hanno inizio con un album, proseguono con altre produzioni discografiche per poi esaurirsi in un determinato arco temporale, in modo quasi ciclico. Questa articolazione prevede formazioni mutevoli, le cui produzioni musicali possono avere impatti diversi, se non opposti, nell’evoluzione del gruppo: in alcuni casi non influiscono in modo radicale nel percorso musicale rispetto agli album precedenti, in altri mettono in atto alcuni cambiamenti nel “sound” e nel contenuto dei brani oppure segnano, in modo netto e significativo, l’inizio di una nuova fase; quest’ultima affermazione definisce bene il ruolo di "Larks’..." nella storia dei King Crimson.

L’avventura musicale che porta alla realizzazione di "Larks’ Tongues in Aspic" segue la dissoluzione della formazione che aveva realizzato "Islands" (1971).

Dopo la rottura con Sinfield, sancita da una telefonata di Fripp in cui per la prima volta si riferisce a se stesso come Robert invece che Bob, il gruppo si dissolve per i contrasti fra Fripp e gli altri membri, ai quali il chitarrista non vuol dare mano libera nella composizione di brani per il gruppo. Un cavillo contrattuale obbliga la band a dover fare un nuovo tour negli Stati Uniti, che naturalmente non si svolge nelle migliori condizioni. Due album, uno pubblicato in quell’anno, "Earthbound", e un altro negli anni successivi, "Live at Jacksonville 1972", testimoniano una certa direzione funky-blues nei brani basati su improvvisazioni, alternati ai pezzi del repertorio crimsoniano. Questa direzione, che i tre membri del gruppo, Collins, Burrell e Wallace, volevano intraprendere è naturalmente molto distante dalle idee musicali di Fripp: sono le idee con cui il chitarrista vuole riformare il gruppo per intraprendere un percorso musicale molto particolare.

"Larks’..." rappresenta quindi una nuova fase, un nuova partenza, così come lo è stato per l’esordio del gruppo, l’album "In the Court of the Crimson King" (1969). Non è un caso, secondo me, che fra questi due album ci siano delle analogie: ad esempio, una maggiore coralità nella composizione dei brani, cosa che non succede negli album precedenti, "In the Wake of Poseidon" (1970), "Lizard" (1970) e "Islands" (1971), nei quali c’è una predominanza assoluta delle composizioni di Fripp, con le liriche di Sinfield nei brani cantati.

Il primo indizio che la nuova formazione sta nascendo viene suggerito dalla rivista "Melody Maker", che in prima pagina scrive “Yes man to join King Crimson” (L’uomo degli Yes si unisce ai King Crimson). L’uomo degli Yes è Bill Bruford, che lascia una band ormai avviata al successo, dopo "Fragile" e "Close to the Edge", per affrontare l’esperienza con i King Crimson, con i quali avrebbe voluto suonare fin dalla prima volta che li ha ascoltati in concerto. La formazione, però, oltra a Bruford presenta anche altre novità, sia per la scelta degli strumenti che dei musicisti:

David Cross - violino, viola, mellotron, (flauto in "Exiles")

Robert Fripp - chitarra, mellotron e dispositivi (devices)

John Wetton - basso, voce e pianoforte

Bill Bruford - batteria

Jamie Muir – percussioni e “allsorts” (oggetti trovati assortiti e diversi strumenti)

Questa è la formazione così come viene indicata nel retro della copertina del disco. La scelta dei musicisti ha un forte impatto sulla direzione musicale del gruppo: i musicisti, un po’ come nella formazione di "In the Court of the Crimson King", non sono solo tecnicamente molto abili, ma hanno anche personalità marcate e una notevole dose di creatività. Forse l’unica incognita è David Cross, il vero “esordiente” del gruppo, musicista che non ha militato in formazioni conosciute. Infatti, se andiamo a vedere le passate appartenenze ai gruppi dei vari musicisti, ci sono formazioni di importanza e fama differente: Bruford (Yes), Wetton (Mogul Trash, Gordon Haskell e Family), Muir (Derek Bailey, Boris, Assagi), ma per Cross i Crimson sono veramente il primo vero gruppo professionale, se non contiamo gli Waves, il gruppo con cui suona quando Fripp lo scopre.

Fra i nuovi membri quello che ha un forte impatto sulla nuova direzione musicale del gruppo è sicuramente Jamie Muir, un musicista proveniente da un ambito molto diverso da quello dei Crimson. E’ vero che negli album passati, soprattutto da "In the Wake of Poseidon" in poi, Fripp ha impiegato musicisti dell’ambito jazz, ma in questo caso è diverso, perché Muir proviene dall’improvvisazione radicale; una provenienza che avrà effetti evidenti nella fisionomia musicale del gruppo.

Riguardo questa scelta Muir afferma:

“Quando provavamo, sperimentavamo e cercavamo di far funzionare le cose in modo improvvisato in studio. Fripp era sicuramente il capo, non c’era alcun dubbio. Ciò andava bene, mi pareva un ottimo leader. Penso che fossi un tantino troppo per lui, semplicemente perché ero così coinvolto nell’improvvisazione. Lui era molto interessato alla logica e alle funzioni, ha sempre elaborato i suoi solo prima di eseguirli. Aveva questo tipo di abitudini molto fastidiose e rigide. Facemmo un tour e registrammo 'Larks’ tongues in aspic'. Fu molto difficile portare questo tipo di improvvisazione in un disco. Eravamo interessati alle potenzialità del gruppo e alla creazione di una potenza mostruosa nella musica. (...) Per una persona come lui (Fripp) lavorare con uno come me fu una decisione creativa ammirevole.” (Muir, 1991)

In questa affermazione, Muir svela che l’improvvisazione è la tecnica compositiva con cui molti brani, o parti di essi, vengono realizzati, anche se la creazione musicale complessiva dell’album può essere vista come il risultato di un perfetto bilanciamento fra improvvisazione e scrittura. L’oscillazione fra caratteri opposti si riflette anche nella strumentazione, comprendente strumenti sia elettrici sia acustici (violino e percussioni): una peculiarità di questa fase creativa dei Crimson.

I primi concerti del gruppo sono principalmente basati sulla costruzione dei pezzi secondo modalità improvvisative, sulla quale Cross fa questa interessante affermazione:

“Siamo così differenti l’uno dall’altro che una sera qualcuno del gruppo suonerà qualcosa che il resto non ha mai sentito prima e ti toccherà fermati ed ascoltarlo… Poi reagisci a questo suo intervento/esposizione, di solito in una maniera differente rispetto a quello che gli altri si aspetterebbero. E’ l’improvvisazione che per me rende questo gruppo stupefacente... Scopriamo nuove cose improvvisando e se sono veramente idee buone le proviamo e ci lavoriamo su per nuovi brani, tutto questo mentre manteniamo l’improvvisazione viva e continuamente in espansione.” (Corbett, 1973)

La dichiarazione di Cross esemplifica le modalità compositive del gruppo nella fase iniziale. Il gruppo, sia nelle prove sia in concerto, cerca di costruire i brani attraverso una continua interazione fra i musicisti. L’improvvisazione, inoltre, non serve solo a costruire i brani ma anche a consolidare l’empatia e l’affiatamento creativo fra i componenti del gruppo. A questo proposito, Bruford afferma:

“Dopo tutto, saliamo sul palco e suoniamo un’ora e un quarto di musica che non sta su disco, che il pubblico non ha mai ascoltato prima, spesso senza un centro tonale o ritmico” (Bruford, 1972)

In questa intervista Bruford descrive il suo stupore per il fatto che la gente andasse ai loro concerti prima dell’uscita del disco, con i brani che avevano moltissime sezioni lasciate all’improvvisazione, funzionali alla creazione definitiva dei pezzi che sarebbero stati inseriti nell’album o nei successivi.

"Larks’ Tongues in Aspic" è il quinto album dei King Crimson, se non viene contato il disco live "Earthbound". Dopo il tour inglese negli ultimi mesi del 1972, i Crimson iniziano le registrazioni del disco mercoledì 1 gennaio 1973 presso i Command Studios a Londra, anche se all’inizio erano stati scelti i Wessex Sound Studio, sempre nella capitale britannica. I Wessex, però, si mostrano inadatti soprattutto per quanto riguarda il suono della batteria, che in questa configurazione è ancora più complicato perché di fatto ce ne sono due, oltre a un nutrito insieme di percussioni varie. Un analogo problema si era già riscontrato durante la registrazione di "Lizard", per la cui risoluzione, peraltro non soddisfacente, si erano spese più di 20 ore, scatenando a proposito una feroce e colorita battuta di Gordon Haskell. In una dichiarazione rilasciata durante la fase di registrazione, Bruford esplicita bene questo problema affermando che lui e Muir avevano imparato a suonare insieme dal vivo e ora stavano imparando a farlo in studio.

Uno dei problemi più complessi, espresso anche da Muir, era quello di ricreare in studio la stessa energia creativa che veniva prodotta in concerto, soprattutto nelle parti improvvisate. D’altro canto l’ambiente dello studio di registrazione offre altre possibilità che permettono di espandere le idee del gruppo e dar loro la giusta rappresentazione sonora. Ad esempio, nelle registrazioni in studio il lavoro di Muir è molto più evidente. anche nei momenti in cui i suoni delle percussioni hanno una dinamica minore.

Le registrazioni del disco hanno luogo fra gennaio e febbraio del 1973 mentre l’album esce il 23 marzo dello stesso anno.

Il titolo dell’album, traducibile in "Lingue di allodola in gelatina", deriva da un’invenzione di Jamie Muir che vedeva la musica dei Crimson proprio come qualcosa di solido avvolto in un rivestimento morbido, due elementi opposti e diversi: il solido e il morbido.

La copertina dell’album non fa altro che rafforzare questo concetto: una luna racchiusa nel sole inserita in un quadrato con due bordi di colore amaranto, rispettivamente sottile e spesso; due opposti che si completano. La copertina frontale non riporta nessuna dicitura: nome dell’album, del gruppo, titoli dei pezzi, formazione e altre note si trovano, con lo stesso colore della bordatura, nel retro.

I BRANI DEL DISCO

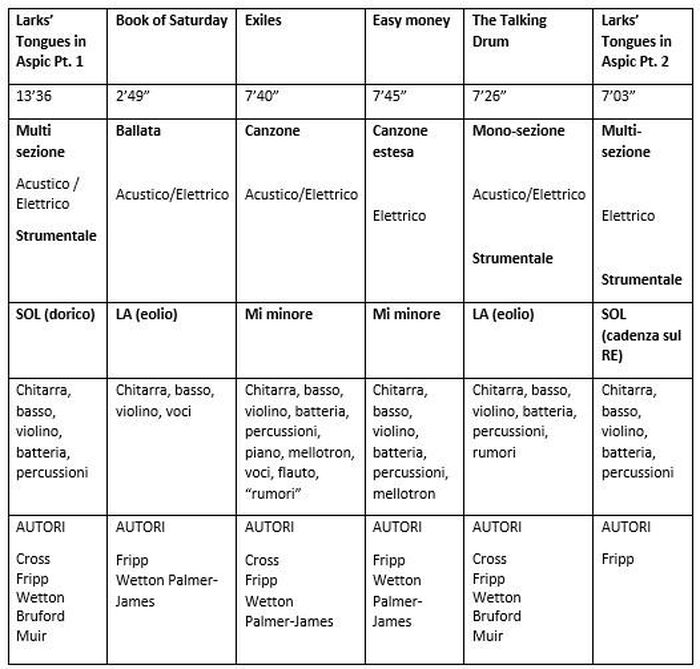

La suddivisione dei brani in "Larks’ Tongues in Aspic" presenta delle caratteristiche particolari. I due brani strumentali che danno il titolo all’album, parte prima e seconda, sono posti all’inizio e alla fine, quasi a marcare una simmetria che si trova nei pezzi stessi. Un altro elemento di simmetria riguarda l’ordine delle tonalità su cui si basano i brani. Il diagramma seguente presenta le caratteristiche di ciascun brano.

Nel formato vinile i brani sono suddivisi in tre per ciascuna facciata. Nel complesso, i brani strumentali hanno una durata totale maggiore di quelli vocali e anche in quelli vocali, ad esempio "Easy Money", le parti strumentali possono essere preponderanti. Un’evidenza di come la complessità della costruzione dei brani si affidi principalmente alle parti strumentali.

Larks’ Tongues in Aspic Pt. 1

Il brano iniziale dell’album presenta una struttura formata da diverse sezioni, basate su costruzioni strumentali complesse, articolate ritmicamente e su segmenti con una densità strumentale minore, come la parte del solo del violino accompagnato dalle percussioni. Le varie parti che compongono il pezzo si articolano secondo riff ripetitivi e strutture metriche complesse con intricate parti strumentali. Una delle caratteristiche del discorso sonoro di del brano è quello di creare momenti di saturazione e svuotamento in modo da creare, anche attraverso l’organizzazione degli altri parametri musicali, situazioni di tensione (instabilità) e rilassamento (stabilità).

Nella parte conclusiva, scandita da un riff in crescendo, si ascoltano delle voci provenienti da una registrazione fatta da Bruford, a casa sua, direttamente dalla radio. Le voci, maschile e femminile, fanno parte di una commedia intitolata “Gallowglass” di John e Willy Malley, la cui scelta è completamente frutto del caso.

Book of Saturday

Una ballata dai toni malinconici, basata su un testo sognante del nuovo paroliere Richard Palmer – James, scandito in modo perfetto dalla profonda voce di John Wetton. La struttura del pezzo è fortemente simmetrica, con la parte centrale, una sorta di bridge con dei brevi solo, che fa da perno e suddivide a due a due, le quattro coppie di strofe più il ritornello implicito.

Exiles

Se il testo di "Book of Saturday" si basa sul ricordo, quello di "Exiles" è permeato dalla nostalgia: in questo caso quella vissuta da Richard Palmer-James, inglese ma esule in Germania. "Exiles" si basa su un’articolazione basata principalmente su strofe, strumentali e vocali, senza ritornello. La sezione introduttiva di "Exiles" rappresenta una sorta di suggerimento del contenuto nostalgico del testo, specialmente un riferimento all’ultima strofa, con una tessitura sonora che ricorda il mare e i gabbiani. Nella parte conclusiva del brano, il solo di Fripp si sviluppa con dei profili melodici lineari, ben combinati con il suono tipicamente distorto della chitarra.

Easy Money

Si può pensare a "Easy Money" come a un pezzo “cerniera” fra i brani cantati e quelli strumentali. Anche se la forma del brano potrebbe sembrare semplice, due parti basate sulla struttura strofa e ritornello separate da una lunga sezione con un solo di chitarra, il loro contenuto e la loro organizzazione generano un’architettura complessa. Una di queste caratteristiche complesse si può trovare nelle parti strofiche, organizzate secondo una effettiva sovrapposizione di due differenti metri ritmici, 4/4 per l’accompagnamento, 7/8 per la parte vocale. Il lungo solo di chitarra viene segmentato in tre parti, ciascuna delle quali forma l’accumulazione sonora complessiva. In questo brano, il ruolo delle percussioni è quello di “perturbare” l’apparente linearità delle strutture che formano il brano. Nel cofanetto di "Larks’ Tongues in Aspic" composto da 12 CD intitolato "The Complete Recordings" si può ascoltare la traccia separata delle percussioni; un modo per rendersi conto delle soluzioni sonore creative che Muir inventa in questo brano.

The Talking Drum

La risata distorta che chiude "Easy Money" si collega ai suoni del vento che iniziano il brano successivo, "The Talking Drum". La struttura di questo brano è quella più lineare rispetto agli altri pezzi dell’album. Dopo l’inizio basato su suoni del vento e delle trombette, la struttura del brano si sviluppa mediante la sovrapposizione graduale delle linee strumentali. Alcune di esse, come quella del basso e della batteria, rimangono pressoché immutate per una parte considerevole del brano, a parte delle piccole variazioni. Le tabla presentano un comportamento meno regolare, mentre il violino e la chitarra svolgono ruoli importanti: il violino ha il compito di sviluppare l’elemento melodico principale per poi improvvisare su una ben precisa scala, mentre la chitarra ha una funzione più articolata. All’inizio accompagna la tessitura mediante note lunghe, poi svolge la funzione di contrappunto secondo un preciso modello melodico e infine improvvisa secondo la stessa scala impiegata dal violino.

Larks’ Tongues in Aspic Pt. 2

Alla complessa articolazione del brano omonimo denominato "Pt. 1" si contrappone la struttura lineare di questo pezzo. La sua struttura si basa su di un motivo ritmico, composto da due riff, e un motivo lirico, trasposto gradualmente verso l’acuto. La prima parte del pezzo si basa sull’alternanza di questi due motivi, alternanza che viene interrotta da un erratico solo di violino, per poi ritornare al motivo lirico, che in una forma più concitata conclude il brano. Nel disco originale, alla fine di questo brano si ascolta la voce di Bruford che dice “posso provarne un’altra immediatamente?” ("can I try another one more immediately?"), riferendosi, molto probabilmente, alla possibilità di registrare di nuovo la traccia della batteria sulla base di questo pezzo.

I TESTI

La rottura con Pete Sinfield, paroliere e fondatore dei King Crimson, membro effettivo del gruppo, dà origine non solo a un diverso contenuto dei testi, ma anche a un cambiamento nel rapporto con l’autore delle liriche.

Dopo una serie di possibili opzioni, la scelta cade su di un vecchio amico di Wetton, Richard Palmer-James, membro fondatore dei Supertramp e paroliere del loro omonimo album di debutto. Wetton e Palmer-James si frequentano, il bassista ha già fatto ascoltare a quest’ultimo alcune registrazioni delle lunghe sessioni strumentali.

Il rapporto con il nuovo paroliere è a distanza, nel senso che Richard Palmer-James dal 1971 non abita più in Inghilterra, ma in Germania. Le modalità della collaborazione sono quindi molto particolari: gli viene inviata una cassetta con dei demo suonati al pianoforte da Wetton, su cui lavora per la creazione dei testi. I testi vengono creati da Palmer-James attraverso un ascolto ripetuto dei brani, non importa quale sia la qualità delle demo, cantandoci sopra per vedere se le parole si adattano alla melodia. Per definire il suo metodo di scrittura Palmer-James usa questa immagine: "è come se le parole svolazzassero nell’aria, nell’attesa di poterle afferrare e combinarle con le musiche". Una volta composti, i testi vengono poi inviati alla band per essere inclusi nei pezzi durante le sessioni di prova e i concerti: infine i brani con i testi vengono registrati durante le sessioni di produzione del disco.

Un approccio totalmente diverso, molto più distaccato, reso molto bene dalla descrizione della visita di Palmer James ai Command Studios, durante le registrazioni dell’album:

“Robert ed io ci scambiammo qualche frase di cortesia; non penso che avessimo mai parlato prima d’allora. Come mossa d’apertura, gli dissi che pensavo che la mia coppia di versi 'As the cavalry of despair/Takes a stand in the lady’s hair' fosse un po’ sopra le righe. Lui mi rispose che era una delle sue parti preferite. Sarebbe corretto dire che questo sia il suo unico commento noto sul testo del 1972-1974?” (Smith, 2001)

Una più recente dichiarazione di Palmer-James rafforza l’idea che Fripp, dopo l’esperienza con Sinfield, non voglia avere molto a che fare con la questione dei testi e il suo autore:

“Sebbene abbia avuto un paio di lunghe conversazioni con Robert Fripp sul gruppo e la musica, penso che Robert fosse molto contento di tenermi a una certa distanza” (Palmer-James, 2017)

Oltre al rapporto di produzione musica/testi, cambia anche il contenuto delle liriche. Le liriche di Palmer-James sono più intimiste, correlate con avvenimenti della sfera personale oppure tese a tratteggiare personaggi socialmente deleteri ("Easy Money" in "Larks’..." e "The Great Deceiver" in "Starless and Bible Black)". I testi pieni di immagini simboliche di Sinfield sono un ricordo, una spia di come sia cambiata la direzione musicale del gruppo.

She responds like a limousine

Brought alive on the silent screen

To the shuddering breath of yesterday...

Lei reagisce come una limousine

Portata in vita sullo schermo silenzioso

Nel respiro tremante del passato …

There's the succour of the needy

Incredible scenes

I'll believe you in the future

Your life and death dreams

C’è il soccorso per I bisognosi

Scene incredibili

Ti crederò in futuro

Per i tuoi sogni di vita e di morte

As the cavalry of despair

Takes a stand in the lady's hair

For the favour of making sweet sixteen...

Mentre la cavalleria della disperazione

si apposta tra i capelli della dama

al fine di creare una dolce sedicenne…

You make my life and times

A book of bluesy Saturdays

And I have to chose...

Fai della mia vita e dei miei momenti

Un libro di sabati malinconici

E io devo scegliere…

(Un estratto dal testo di "Book of Saturday")

CONCLUSIONI

"Larks’ Tongues in Aspic" inizia una fase di attività dei King Crimson che si svolge nell’arco di due anni, dal 1972 al 1974. Oltre a "Larks’..." gli album realizzati in questa fase sono "Starless and Bible Black" (1974) e "Red" (1974), con una formazione che si “assottiglia” progressivamente rispetto a quella originale. Muir lascia il gruppo poco dopo l’uscita dell’album per obbedire a una chiamata spirituale e rifugiarsi in un monastero buddista in Scozia. David Cross lascerà il gruppo dopo l’uscita di "Starless and the Bible Black".

Anche se "Larks’ Tongues in Aspic" non può essere visto come un “concept album”, il disco ha sicuramente una struttura unitaria e soprattutto si basa su un’idea musicale singola, seppur composta da molteplici sfaccettature. I continui riferimenti alla natura (suoni di uccellini, vento, mare), gli evidenti richiami alla cultura orientale (gli strumenti a percussione, la struttura pentatonica di alcune scale impiegate) e a quella europea del Novecento (ritmi irregolari e cambiamenti metrici), il significato dei testi, indice di un cambiamento nei contenuti che si vogliono comunicare. Inoltre, il fatto di mettere i due brani che portano il titolo dell’album, uno all’inizio e l’altro alla fine non è solamente una replica della scaletta dei concerti ma l’idea di aprire con un brano complesso e articolato per finire con un pezzo con la struttura lineare; la complessità e la linearità, i due elementi strutturali, opposti, presenti nei brani dell’album.

"Larks'..." è un album multiforme la cui importanza deriva dalla complessità e originalità dei brani che lo compongono, dalle eccezionali doti strumentali dei componenti del gruppo e dalle varie implicazioni causate dalle musiche. Inoltre è un album che sviluppa caratteri opposti, concetto ben evidenziato dal titolo e dalla copertina dell’album.

Il primo elemento è la contrapposizione fra l’improvvisazione e la scrittura. Sappiamo che l’improvvisazione in questo contesto non riguarda solo le parti che vengono suonate estemporaneamente ma è un vero e proprio mezzo per la creazione dei brani e per il consolidamento dell’affiatamento e dell’empatia fra i membri del gruppo.

Un ulteriore aspetto riguarda la preponderanza delle parti strumentali rispetto ai brani cantati. Non riguarda il numero dei brani, che è pari, ma la loro durata, tenendo conto che il brano cantato "Easy Money" ha una parte strumentale che è quasi la metà della durata dell’intero pezzo. In questo contesto è importante notare come i brani cantati abbiamo comunque una struttura che presenta delle novità rispetto alla forma canzone in relazione a quelli degli album precedenti dei Crimson.

L’opposizione fra strutture lineari e strutture complesse è un altro aspetto caratterizzante dell’album, come si è già detto. La linearità ha spesso a che fare con la ripetizione, se ne trovano due esempi evidenti nella prima sezione di "Larks' tongues in aspic PT.1" e in tutta la struttura di "Larks' tongues in aspic PT.2"

Infine, un'altra componente importante è rappresentata dal sound dell’album. Benché il mix finale non sia stato soddisfacente per i membri del gruppo, un’esperienza negativa che li fa migrare dai Command Studios agli Air Studios per il disco successivo, il suono dell’album rappresenta, comunque, uno dei suoi tratti distintivi. Una profonda diversità da quello dell’album precedente, "Islands", un modo per marcare la distanza da questo disco non solamente con la musica ma anche con la veste sonora; due aspetti profondamente legati e inscindibili nelle produzioni discografiche.

Per completare il discorso su "Larks' tongues in aspic" è interessante introdurre una recente riflessione di Richard Palmer-James (2018):

“Per quanto ne so, non c’è un altro album che possa essere paragonato a 'Larks' tongues in aspic' a livello stilistico. Ma un altro grande album, 'Hot Rats' di Frank Zappa, che ascoltavamo continuamente agli inizi degli anni ’70, può forse essere stato d’ispirazione (so che lo è stato per John Wetton). Zappa lo ha chiamato il suo esercizio nel rock sinfonico, ‘un film per i vostri orecchi”, e penso che questo si possa applicare a 'Larks' tongues in aspic' in egual misura” (Palmer-James, 2018).

Jamie Muir racconta che, nel periodo della sua permanenza con i Crimson, Fripp si esprimeva spesso con delle brevi frasi, quasi degli aforismi. Uno di questi era “possiamo cambiare il mondo” (we can change the world). Al sottoscritto, e credo a diverse persone che lo hanno ascoltato attentamente, questo disco un po’ il mondo lo ha cambiato.

L’autore ringrazia Richard Palmer-James per le utilissime informazioni sulla genesi e il significato dei testi, oltre ad alcune acute considerazioni sulle musiche. Ringrazio Gabriele Camilleri per la traduzione dei testi, da cui proviene l’estratto di "Book of Saturday" pubblicato in questo articolo.

BIBLIOGRAFIA

Bruford, B., 1972. Intervista, Melody Maker, 12(1).

Bruford, B., 2009. The Autobiography, Londra, Jawbone Press.

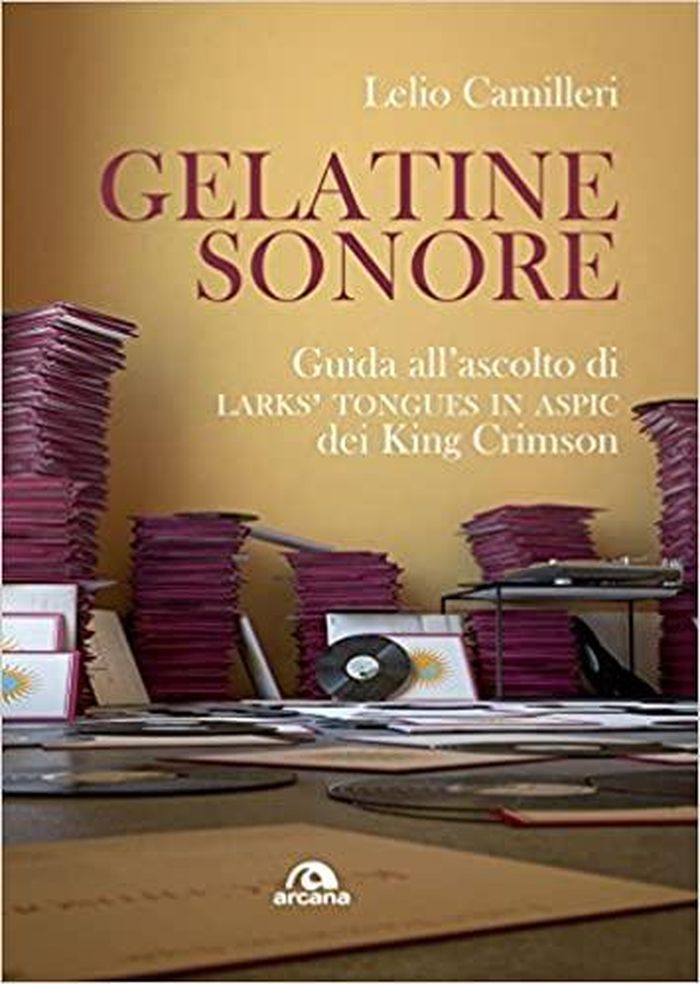

Camilleri, L. 2018. Gelatine Sonore. Guida all’ascolo di Larks’ Tongues in Aspic dei King Crimson, Roma, Arcana.

Corbett, J., 1973. King Crimson, Beetle.

Fripp, R., 2013. Libretto del CD Red, 40th Anniversary Edition, DGM5012.

Muir, 1991. Interview with Jamie Muir, Ptolemaic Terrascope, 8.

Palmer-James, R., 2017. Comunicazione personale.

Palmer-James, R., 2018. Comunicazione personale.

Smith, S., 2001. In the Court of King Crimson, Londra, Helter Skelter.

Smith, S., 2012. Libetto del CD "Larks’ Tongues in Aspic, 40th Anniversary Edition", KCSP5.

Lelio Camilleri è l'autore di "Gelatine sonore. Guida all’ascolto di Larks’ tongues in Aspic dei King Crimson"